沖縄の老朽設備の維持管理はなんくるならんさ~

地球温暖化の影響で

半袖で過ごす時期が長くなっている沖縄です。

さて、

全国ニュースでも報道されていますが

沖縄では一部の地域で断水が発生する事故がありました。

基地問題と選挙以外で

沖縄のことが全国ニュースになるのは

お久しぶりです。(苦笑)

今回の断水は

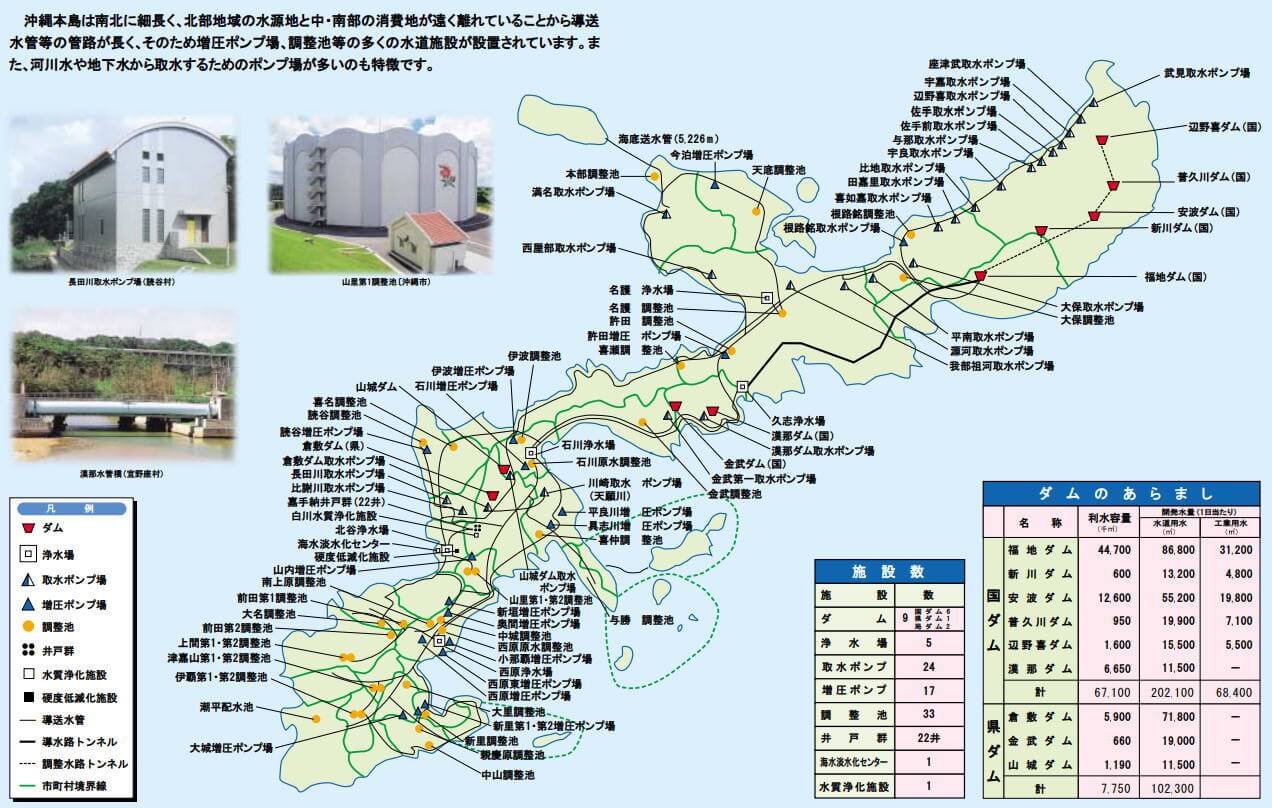

沖縄本島の北部にあるダムの水を

以南の浄水場に送水している

導水管の破裂によるものです。

ニュースでも報道されていますが

この導水管は昭和42年に施工されたもので

法定耐用年数の40年から

18年が経過していました。

人間も設備も58年が経過すると

いろいろとポンコツになるものです。昭和42年は私と同い年(苦笑)

沖縄県では

県が管理する導水管や送水管の総延長が

約712キロと言われており

その約3分の1の262キロが

耐用年数を経過しています。

そのような状況ですので

導水管の破裂事故は

実は昨年の1月にも別の場所で発生していました。

このときは大規模な断水にならなかったため

皆さんの記憶に残るほど

大きな問題にはなりませんでした。

しかしながら

役所の現場の職員の方々は

いつ同様な事故が発生してもおかしくない状況に

不安を感じながら日々の更新工事等の対策を

実施していらっしゃったことと思います。

設備の更新工事を行う際のネックは

やはり費用です。

ある試算によると

今回の導水管の更新費用は

1メートルあたり約200万円の費用が掛ると言われています。

それを先程の数値に当てはめると

耐用年数を超えた部分(262キロ)の更新に

5,240億円掛ることになります。

沖縄では県が管理するもの以外に

市町村が管理する管路が約2,000キロあり

その7割が法定耐用年数を経過している

と言われています。

また、配管以外にも

老朽化した設備はゴマンとあるはずです。

社会インフラには

水道以外にも下水道等の

たくさんの設備があり

それらも軒並み劣化が進行しています。

沖縄は毎年3,000億円近い

使い道が自由な国のお金が交付されていますが

沖縄のお偉いさんがご熱心な基地反対に費用を使うよりは

これからは県民の生活に直結するところに

資源を集中すべきですね。

今回、断水は回避できた市町村もありますし

断水が発生したエリアも

本日の午前中には復旧の見込みです。

しかし

今回の導水管の破裂事故は氷山の一角であり、

今後も同様の事故の発生リスクは

常に付きまとうことになります。

台風銀座と言われた沖縄では

以前はコンクリート造の建物の屋上に

高架タンクが設置されている風景が一般的でした。

しかし、

近年の資材費高騰等の影響で

木造の住宅が爆増したため、構造耐力上、

屋上にタンクのある家は激減しました。

これにより、昨晩は

浴槽に水を貯めて断水に備えた家庭もありました。

また、昨晩は

水割りを控えてロックの泡盛で

節水した家庭もあったようです。。