不動産の共有名義での相続はトラブルをバトンすることもあります

明日から最強寒波が到来するというのに

いまだに半袖を貫いている知人がいる沖縄です。(笑)

さて

人間の命は有限ですので

その命が途絶えると

生涯独身であったり

既に身寄りがいない人でない限り

相続が発生するものです。

これは

その人に現預金や不動産などの

それなりの財産がなくても

何らかの形で相続は発生します。

たとえば

住んでいる家が持ち家の場合は

その家が相続の対象になります。

また、

生命保険、職場の死亡退職金、個人年金等は

その存在を生前は本人だけしか知らないことも多く、

本人が死亡した後で家族が初めて知ることもよくありますが

これらは【みなし相続財産】として扱われます。

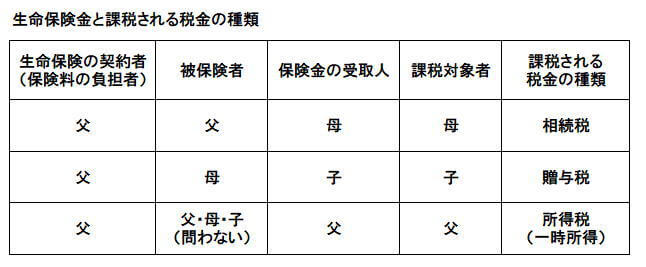

なお、生命保険については

①保険の契約者

②被保険者(保険の対象となる人)

③保険菌の受取人

の組合せによって課税される税金が変わって来ます。

相続については

旧民法では、長男が全ての財産を相続するという

「家督相続制度」が規定されており

配偶者と長男以外は財産を相続することが出来ませんでした。

戦後間もなく「家督相続制度」は廃止されましたが

日本では、その名残が残っている地域がたくさんありますが

ご多分にもれず、沖縄でも長男が全ての財産を相続する

という慣習が残っています。

しかしながら

世の中はすっかり変わり

兄弟・男女問わず

公平に相続を主張する時代になりつつあります。

それに伴い

家督相続と公平な相続との認識の違いで

相続人間でのモメごとも増えて来ています。

よく言われる「争続」というヤツです。

そのため、

子供たちが相続をめぐって争うことを

想像するのが忍びなくなった親たちは

こと不動産においては、

子供たちの共有名義での相続を

選択する人も出てきました。

「公平な相続にしておけば間違えないだろう」

という考え方のもとに。

それにより

想定どおり「争続」を回避できたケースも

たくさんあります。

しかし、中には

不動産を共有名義にしても

相変わらずギクシャクするケースはあります。

一方の共有名義人は不動産を売却しようと思っても

一方の共有名義人は売却を考えていない。

また、

全員が売却する意思があっても

売却する価格について共有名義人同士での合意が取りづらい

などの意見の不一致が出てくることもあります。

場合によっては

弁護士さんが仕切り役として

間に入る場合もあります。

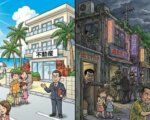

これらのことを考えると

不動産については、共有名義での相続は

相続時の争いを継承したままとなることもあるものです。

さらに

共有名義で相続した不動産について

次の世代への相続が発生する時期になると

孫の代にまで争いのバトンをつなげることになります。

その時その場は

苦渋の選択ではあったかも知れませんが

こと不動産においては、モメそうな相続ほど

共有名義での相続は避けた方が無難です。